Welche Einblasdämmung

ist die Beste?

Jeder Dämmstoff hat eigene Vor- und Nachteile. Wir beleuchten Kosten, Nachhaltigkeit und technische Eigenschaften, damit du die passende Wahl für dein Haus triffst.

Die beste Einblasdämmung: So triffst du die richtige Wahl

Welche Einblasdämmung ist die Beste? Auf dem Markt finden sich verschiedene Materialien, die jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Glaswolle überzeugt seit Jahrzehnten durch stabile Dämmwerte und hohe Sicherheit, Steinwolle punktet zusätzlich beim Schallschutz. Zellulose gilt als nachhaltige Option, ist jedoch nicht in jedem Bauwerk die optimale Wahl. Und EPS bleibt vor allem wegen seines günstigen Preises attraktiv. Wer die Unterschiede kennt, kann besser einschätzen, welches Material im eigenen Haus wirklich Wirkung zeigt – und welche Lösung sich in der Praxis bereits vielfach bewährt hat.

Die Dämmmaterialien im direkten Vergleich

Welche Einblasdämmung ist die Beste? Die Antwort auf diese Frage hängt ganz davon ab, welche Eigenschaften im Vordergrund stehen: Brandschutz, Nachhaltigkeit, Kosten oder Schallschutz. Vier Materialien werden am häufigsten eingesetzt – und sie unterscheiden sich stärker, als es auf den ersten Blick scheint.

Glaswolle

Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der sich seit Jahrzehnten in der Fassadendämmung etabliert hat.

Vorteile:

Hohe Brandsicherheit: Nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und deshalb besonders geeignet für Wohngebäude.

Langfristige Stabilität: Glaswolle sackt kaum ab und hält ihre Dämmwirkung über Jahrzehnte.

Feuchteunempfindlich: Durch eine wasserabweisende Behandlung bleibt die Dämmleistung auch bei Feuchtigkeit zuverlässig erhalten.

Wirtschaftlich: Günstiger Einstiegspreis ab 25 € / m².

Nachhaltiger Anteil: Hoher Anteil an recyceltem Glas verringert den Rohstoffverbrauch.

Nachteile:

Energieaufwendige Herstellung: Die Produktion erfordert hohe Temperaturen im Schmelzofen.

Verarbeitungsschutz nötig: Fasern können Haut und Atemwege reizen, daher ist Schutzkleidung Pflicht.

Ökobilanz nicht optimal: Höherer CO₂-Ausstoß als bei Naturdämmstoffen wie Zellulose.

Steinwolle

Steinwolle wird aus geschmolzenem Vulkangestein hergestellt und ist besonders robust.

Vorteile:

Brandschutz auf höchstem Niveau: Hält Temperaturen über 1.000 °C stand, vollständig nicht brennbar.

Exzellenter Schallschutz: Die hohe Rohdichte sorgt für spürbare Lärmreduktion in dicht bebauten Gebieten.

Feuchte- und Schädlingsresistenz: Verrottet nicht, schimmelt nicht und ist unattraktiv für Insekten.

Langlebig: Kaum Alterungseffekte, konstante Dämmleistung über Jahrzehnte.

Nachteile:

Energieintensive Herstellung: Das Schmelzen von Gestein erfordert sehr hohe Temperaturen.

Leicht erhöhte Kosten: In der Anschaffung teurer als Glaswolle.

Höheres Gewicht: Durch größere Dichte schwerer zu handhaben, Einbau kann anspruchsvoller sein.

Eingeschränktes Recycling: Noch wenige etablierte Verfahren, viele Abfälle landen auf Deponien.

Zellulose

Zellulose wird überwiegend aus recyceltem Zeitungspapier gewonnen und gilt als ökologischer Dämmstoff.

Vorteile:

Sehr gute Ökobilanz: Hoher Recyclinganteil, geringer Energiebedarf in der Herstellung.

Feuchteregulierend: Kann Wasserdampf aufnehmen und wieder abgeben, stabilisiert so das Raumklima.

Guter Schallschutz: Dichte Struktur und fugenfreier Einbau sorgen für effektive Schalldämmung.

Preislich attraktiv: Im Bereich der Naturdämmstoffe eine vergleichsweise günstige Lösung.

Resistenz durch Zusätze: Borverbindungen machen Zellulose unattraktiv für Schimmel und Insekten.

Nachteile:

Nur normal entflammbar: Trotz Brandschutzsalzen nicht mit mineralischen Dämmstoffen vergleichbar.

Feuchtigkeitssensibel: Dauerhafte Nässe kann Schäden verursachen.

Nicht für Fassaden geeignet: In zweischaligem Mauerwerk sollten eher mineralische Alternativen bevorzugt werden.

Chemische Zusätze: Brandschutzsalze sind notwendig.

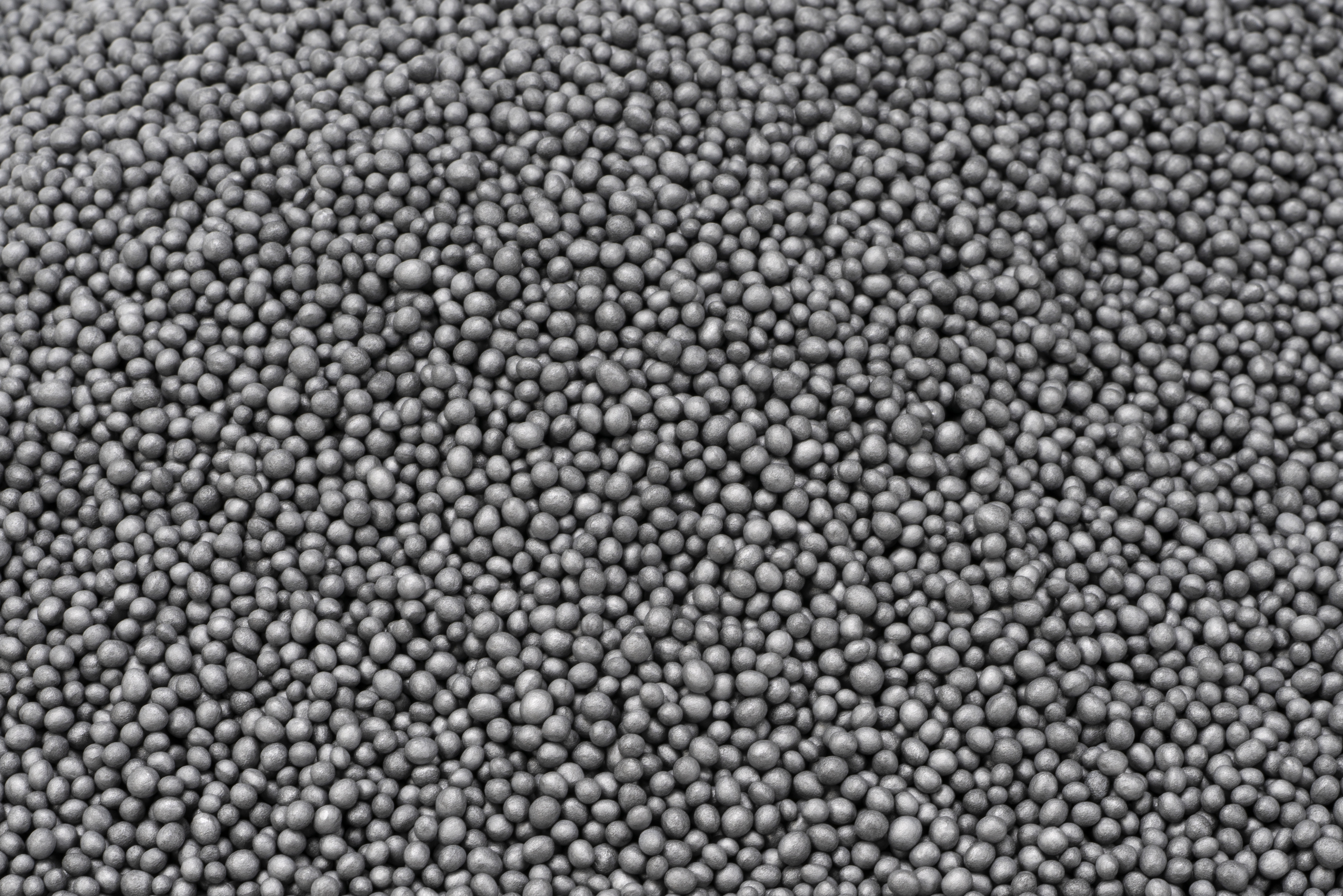

EPS

EPS, auch als Polystyrol bekannt, ist ein leichter Kunststoffschaum mit hohem Luftanteil.

Vorteile:

Sehr günstig: Niedrigste Einstiegskosten unter den gängigen Dämmstoffen.

Leicht und vielseitig: Einfach zu transportieren und zu verarbeiten.

Gute Dämmwirkung: Solide Wärmeleitwerte im Bereich 0,032–0,040 W/(m·K).

Wasserabweisend: Nimmt kaum Feuchtigkeit auf, daher bei Baufeuchte weniger anfällig.

Druckfestigkeit: Mechanisch relativ stabil, bei fachgerechtem Einbau belastbar.

Nachteile:

Eingeschränkter Brandschutz: Nur mit Flammschutzmitteln schwer entflammbar, brennt aber bei großer Hitze.

Schlechter Schallschutz: Geringe Masse, kaum Wirkung gegen Lärm.

Umweltbilanz schwach: Auf fossilen Rohstoffen basierend, schwer recycelbar.

Alterung und UV-Empfindlichkeit: Unverkleidet spröde und vergilbend bei Sonneneinstrahlung.

Granulatverluste: Bei unsauber abgedichteten Hohlräumen kann Material „ausrieseln“.

Überblick: Welche Einblasdämmung ist die Beste?

Bedürfnis / | Glaswolle | Steinwolle | Zellulose | EPS |

|---|---|---|---|---|

Brandschutz |

|

|

|

|

Schallschutz |

|

|

|

|

Nachhaltigkeit / Ökobilanz |

|

|

|

|

Kosten |

|

|

|

|

Eignung für Fassaden |

|

|

|

|

Eignung für Holzständerwerk |

|

|

|

|

Feuchtebeständigkeit |

|

|

|

|

Fazit

Welche Einblasdämmung ist die Beste? Für die meisten Fassaden zeigt sich Glaswolle als die ausgewogenste Lösung. Sie vereint Brandschutz, Stabilität und Kostenbewusstsein und hat sich in Langzeitstudien als besonders zuverlässig erwiesen. Steinwolle kann die bessere Wahl sein, wenn der Schallschutz im Vordergrund steht. Zellulose bietet klare Vorteile in Holzständerbauten oder für Bauherren, die maximale Nachhaltigkeit priorisieren. EPS wiederum bleibt eine ökonomische Option, wenn Kosten und Verarbeitung im Zentrum stehen, auch wenn es Abstriche bei Brandschutz und Ökobilanz gibt. Am Ende hängt die Entscheidung vom Gebäude und den individuellen Prioritäten ab, doch wer eine sichere, langlebige und wirtschaftliche Lösung für die Fassade sucht, landet in den meisten Fällen bei Glaswolle.

Dein Haus verdient eine Dämmung von VARM

Lass dich individuell beraten und finde deine passende Lösung.

FAQ